一言に木工用塗料といってもあまりに沢山の種類がありますので日曜工作ランドで使用している塗料を中心に説明します。

例によってアカデミックな分類から説明したいと思います。

| ■塗膜形成による分類 | ||

| 造膜型塗料 | 木材の表面に塗膜を形成する塗料。いわゆるペンキ、ニス、ラッカーなどがこれにあたります。フローリングや、市販の木製家具は造膜型塗料で塗装してあります。 | |

| 含浸型塗料 |

木材に含浸し、表面に塗膜を形成しない塗料。ステイン、オイルなどがこれにあたります。造膜しませんので一般につやは出ません。市販品の家具ではあまりお目にかかることがありません。 |

|

| ■透明度による分類 | ||

| 着色塗料 | 下地を隠蔽(いんぺい)する塗料。木材に塗ると、木目が見えなくなります。木工ではあえて木目を消したい時以外は使用しません。 | |

| 半透明塗料 | 着色するが木目が見える塗料。木材の塗装では木目の美しさを生かす為に、家具や木工製品ではこのタイプが主流です。 | |

| 透明塗料 | いわゆるクリア塗料のことです。 | |

| ステイン | 顔料や染料を木材に含浸させる為の塗料のことです。 | |

| ■成分による分類 | ||

| 油性塗料 | 油系、有機溶剤(シンナー・石油)系塗料の総称です。臭いがきついのと刷毛を洗うのが面倒なのが難点。ただ、浸透性は高いのでステインでは主流です。 | |

| 水性塗料 | 水で刷毛を洗えるので便利です。水性だから水に濡れると溶けるように思われますが違います。硬化は化学的結合にるものですので硬化後は水溶しません。成分は合成樹脂です。 | |

| 自然塗料 | 天然成分による塗料です。 | |

さて、実際の塗料と塗装の解説をする前に何点か重要なポイントを紹介しておきます。

<塗装の原点は濡れ色の表現>

写真の右半分は水に濡らしたものです。水に濡らしただけで深み(立体感)がでます。

カラスの濡れ羽色などといいますが、木材のもその美しさを表現する上で、濡れ色を表現することが原点です。

<美しさが強調される反面、欠点も強調される>

塗装(濡れ色に)することにより木の表面の表情が強調されます。これは反面、欠点も強調されることになります。例として木繊維の毛羽立ちが起こりざらざらする、製材時のプレーナー(かんな)跡やきずの部分が濃くなって目立つなどです。

表面の状態が良くない場合はサンドペーパーで素地調整しましょう。ただ注意点として番手の大きいサンドペーパーでゴシゴシやると木目の繊維が切れてかえって塗りムラとなることがありますので注意してください。仕上げは320番以上で。

(きれいに製材されている木材はかえって何もしない方が良い場合もありますのであくまでも表面をよく観察してください)

それではいよいよ実際の塗料と塗装の紹介に入ります。

|

<商品例> <塗装方法> <備考> <長所> <短所> |

||

|

写真は、ALESCO:ランバーカラー(水性アクリル塗料) 0.7L入り、3~5㎡(2回塗り) ¥1500~¥2000 |

|

|

半透明塗料ですので、塗布量のむらがそのまま残ります。刷毛跡も残りますので、木目に沿って塗るのもコツです。 下に説明するステイン+ニス(透明塗料)との違いは、塗膜に着色されているので、立体感が少ないことです。 |

|

|

シャドウ・グリーン色と、色のツートン塗装で仕上げるとこんな感じになります。 | |

|

<塗装方法> <備考> <長所> <短所> |

||

|

左は「水性パステルカラー」右は「オイルステイン」。 |

|

|

刷毛塗りしたところです。このあと、ウエスで拭取ります。 吸い込みの早い樹種の場合は素早く塗って素早く拭取らないと刷毛塗りのムラが残りますので要注意。 |

|

|

水性のニスを上塗りして仕上げます(刷毛塗り)。 ※ニスとクリアラッカーの違い。 |

|

|

クリアラッカーで仕上げてもかまいません。 (油性ですので、刷毛は使い捨て。もったいないのでこんな小技で塗っています) |

|

|

家具のような、高級感がでます。 フローリングやダイニングセットなどの家具もやり方の延長にあります。(もっと手が込んでいますが) |

|

| <分類> 含浸型塗料・半透明もしくは透明塗料 ※基本的には油性です。 <商品例> <塗装方法> <備考> <長所> <短所> |

||

|

木工愛好家の中では定番のワトコオイル。 ワトコオイルのHPはこちら |

|

|

W-12ミディアムウォールナットで塗った食玩コレクションBOXです。 少しアンティークな感じに仕上がります。浸透性が高いので下地の状態を拾います。 |

|

|

こちらは、ワシンの「木彫オイル」です。ウレタン樹脂が含まれています。 この塗料は表面に薄く造膜します。 |

|

|

木彫オイルで仕上げた椅子です。 写真の椅子は「サクラ」です。サクラのように「銘木」と呼ばれる木目の美しい木材にオイルフィニッシュを施すと木目の美しさが引き立ちます。 |

|

|

<商品例> <塗装方法> <備考> <長所> <短所> |

||

|

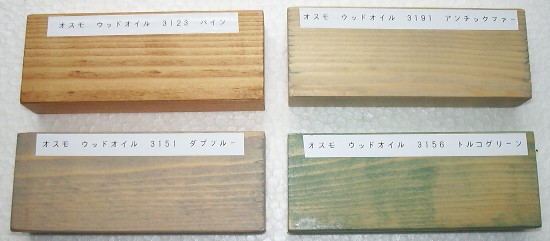

オスモ ウッドワックス |

|

|

塗り方を色々試したのですが、写真のようにスポンジを小さく切ってスポンジにつけて手で塗り伸ばすのがいちばんです。(その後ウエスで拭取ります。化粧でいうファンデーションみたいな感覚ではないかと思います。) |

|

|

私の場合は3123 パイン、3151ダブブルーを愛用しています。左の写真はこの2色を用いた学習机です。 |

|

|

|

||

|

□オスモ社技術資料によるオスモウッドワックス標準工程(更新2004.9.5) |

||